2025 新しい年が始まりました

新しい年が始まりました。今年もよろしくお願いします。2025年も早1か月が過ぎようとしています。今年は、昨年に比べれば穏やかな年の初めでした。しかし、米国の新大統領が就任し、世界の人々は戦々恐々としてその言動に振り回されています。隣国韓国でも大統領の逮捕という前代未聞の出来事。欧州では過激な右派の台頭。そういうわが国でも少数与党という今までにない不安定な政局。SNSの影響としか考えられない選挙結果。やっとコロナ禍が収束し希望があふれるのかと思いきや社会は分断され、ここ数年世界中が何かおかしい?穏やかで平和な世界であることを祈るばかりです。

さて、私事では、昨年は人生初めての手術・入院(大したことはないのですが)というアクシデントに見舞われ、健康のありがたさをしみじみ感じ、もう無理の効かない歳になったことを思い知りました。そこで、というわけではありませんが、長年の夢であった雑穀栽培に昨年初めて挑戦しました。信州ソルガムとアマランサス。栄養バランスは抜群、どちらも世界を救うといわれるスーパーフードです。10月から収穫し精穀は年を越してしまいましたが、最近やっと終わりました。

昨年8月中旬の風景です。手前がソルガム、奥の赤いのがアマランサスです。基本的にはごはんに少し混ぜて雑穀米として食べればよいのですが 、いろいろなレシピを試して健康食を味わってみたいと思います。昨年は試験栽培で様々な事象が理解できたので、今年はもっと効率よく栽培できるでしょう。エネルギーと食料の個人的安全保障の確立を目指してまだまだ挑戦は続きます。

昨年8月中旬の風景です。手前がソルガム、奥の赤いのがアマランサスです。基本的にはごはんに少し混ぜて雑穀米として食べればよいのですが 、いろいろなレシピを試して健康食を味わってみたいと思います。昨年は試験栽培で様々な事象が理解できたので、今年はもっと効率よく栽培できるでしょう。エネルギーと食料の個人的安全保障の確立を目指してまだまだ挑戦は続きます。

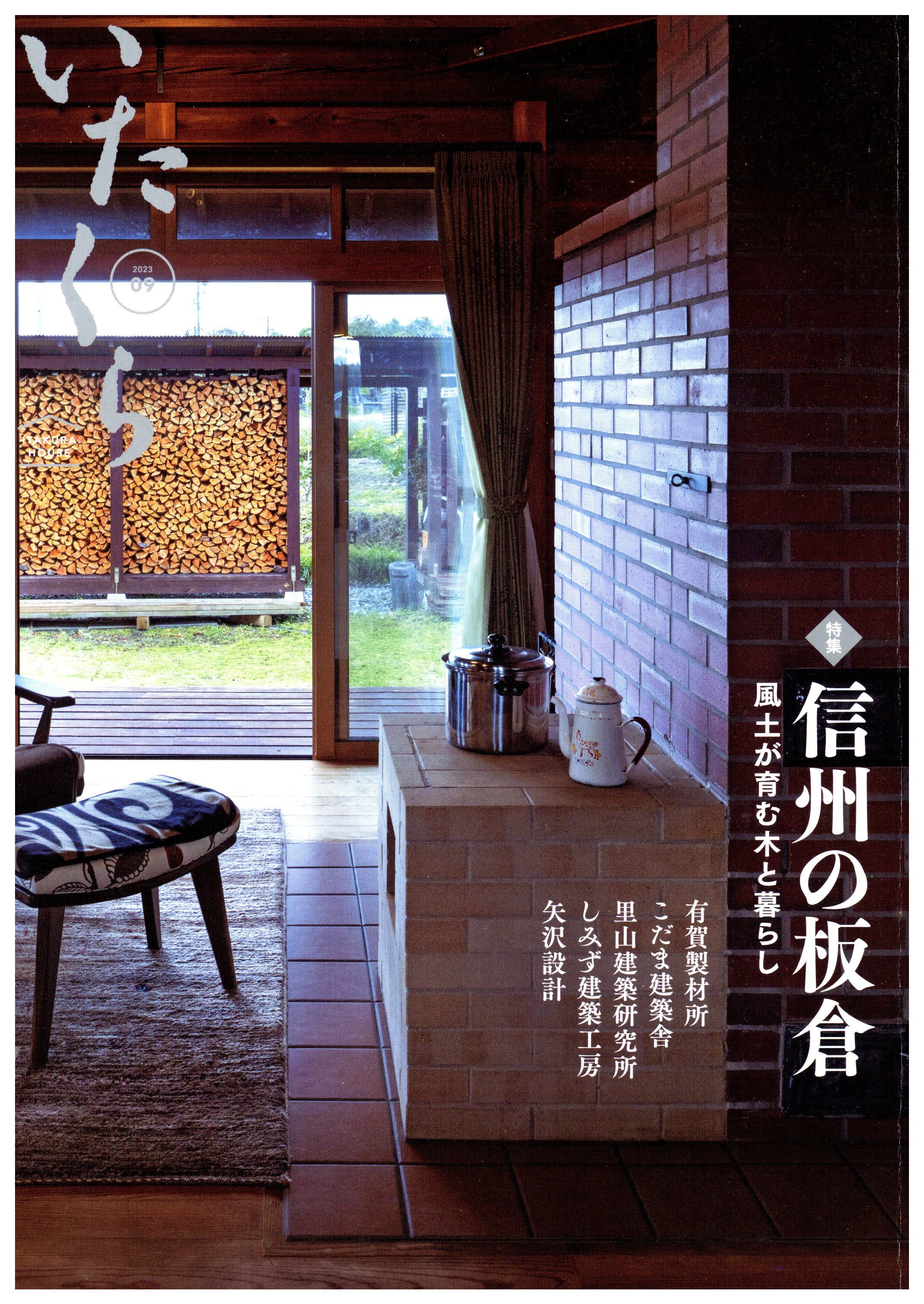

中庭を挿んで親の住む母屋の南側に、お互いの気配を感じながらも独立した暮らしができるように、また、古いお社がある中庭の清々しさを壊さぬように、そして南側の山の自然を充分楽しめるように計画されています。

中庭を挿んで親の住む母屋の南側に、お互いの気配を感じながらも独立した暮らしができるように、また、古いお社がある中庭の清々しさを壊さぬように、そして南側の山の自然を充分楽しめるように計画されています。

周囲に威圧感を与えないようになるべく低く抑えた外観で、温かみのある優しい無垢板・無塗装の外壁です。敷地内への大きな車の出入りに支障が無いよう、アプローチ側の軒高はある程度高く設定しながら、北側の母屋への陽当りを確保し単調な立面とならぬよう検討した結果、屋根の棟が建物平面の対角線上に来る変形した寄棟屋根となりました。

周囲に威圧感を与えないようになるべく低く抑えた外観で、温かみのある優しい無垢板・無塗装の外壁です。敷地内への大きな車の出入りに支障が無いよう、アプローチ側の軒高はある程度高く設定しながら、北側の母屋への陽当りを確保し単調な立面とならぬよう検討した結果、屋根の棟が建物平面の対角線上に来る変形した寄棟屋根となりました。

もちろん地域材カラマツの無垢厚板を使った板倉構法で、ほぼ自然素材だけでできています。天井を張らない架構現しの建物で、平屋でも空間的な変化があり圧迫感の無い内部空間です。屋根形状と部屋の平面配置を整合させ空間の重心が低く落ち着きを必要とする和室を屋根の最も低い位置に配置しています。和室には掘り炬燵や思い出の旧家の書院障子をはめた出窓があり内法の高さ寸法に細心の注意を払っています。

もちろん地域材カラマツの無垢厚板を使った板倉構法で、ほぼ自然素材だけでできています。天井を張らない架構現しの建物で、平屋でも空間的な変化があり圧迫感の無い内部空間です。屋根形状と部屋の平面配置を整合させ空間の重心が低く落ち着きを必要とする和室を屋根の最も低い位置に配置しています。和室には掘り炬燵や思い出の旧家の書院障子をはめた出窓があり内法の高さ寸法に細心の注意を払っています。 一段高い敷地のため浮遊感のある心地よい大きなテラスからは、南の山の溢れる緑が目の前に迫り毎日過ごす家にいながら、どこか避暑地に来たような開放的な気持ちのさせてくれます。

一段高い敷地のため浮遊感のある心地よい大きなテラスからは、南の山の溢れる緑が目の前に迫り毎日過ごす家にいながら、どこか避暑地に来たような開放的な気持ちのさせてくれます。

小さいけれど水廻りは全てそろっていて、特にお風呂は太陽熱温水器と灯油併燃薪焚きのボイラーでエコ装備完備。健康的な毎日の暮らしが見えてきそうです。勿論板倉建築で、全て無垢の木で骨格を造っています。さらに、この家は断熱材も自然素材のみ。床や屋根には断熱材として籾殻を入れ、壁には竪木摺を隙間なく貼り、新建材などの工業製品はほとんど使っていません。省エネ基準適合義務付け前の真の健康住宅。自然素材の無垢板や断熱材は、熱伝導率などの断熱計算の数値は低いものの、実際の住み心地は抜群、室温や湿度の変化が穏やかで人間の生理に合います。そして、建設中でも遠い将来朽ち果てても地球環境を汚すことはありません。

小さいけれど水廻りは全てそろっていて、特にお風呂は太陽熱温水器と灯油併燃薪焚きのボイラーでエコ装備完備。健康的な毎日の暮らしが見えてきそうです。勿論板倉建築で、全て無垢の木で骨格を造っています。さらに、この家は断熱材も自然素材のみ。床や屋根には断熱材として籾殻を入れ、壁には竪木摺を隙間なく貼り、新建材などの工業製品はほとんど使っていません。省エネ基準適合義務付け前の真の健康住宅。自然素材の無垢板や断熱材は、熱伝導率などの断熱計算の数値は低いものの、実際の住み心地は抜群、室温や湿度の変化が穏やかで人間の生理に合います。そして、建設中でも遠い将来朽ち果てても地球環境を汚すことはありません。

浴室も内装は無垢板張りです。壁内には一般的な防水シートは使わず空気層を工夫しています。ステンレス浴槽に木製スノコで清潔、足も冷たくありません。

浴室も内装は無垢板張りです。壁内には一般的な防水シートは使わず空気層を工夫しています。ステンレス浴槽に木製スノコで清潔、足も冷たくありません。

上の写真は、脳震とうを起こし気絶してひっくり返っていましたが、しばらく経って小鳥が起き上がったところ。

上の写真は、脳震とうを起こし気絶してひっくり返っていましたが、しばらく経って小鳥が起き上がったところ。