2024 新しい年がはじまりました

2024年が始まりました。本年もよろしくお願いします。新年早々、心を痛めるニュースが続きました。改めて、能登半島地震によりお亡くなりになった方々のご冥福をお祈りし、被災された方々に謹んでお見舞い申し上げます。すでに応急危険度判定などの応援に行った建築士仲間もいます。一日も早く復興できますよう応援していきます。記憶に新しいところでも阪神・淡路大震災、中越地震、東日本大震災、熊本地震と大きな震災が続いていました。改めて、日本列島が地震列島であることを肝に銘じておかなければなりません。日本列島に住んでいる以上、自然災害から安全な場所などどこにもありません。自然を畏敬し、人間としての備えを怠らないようにしましょう。

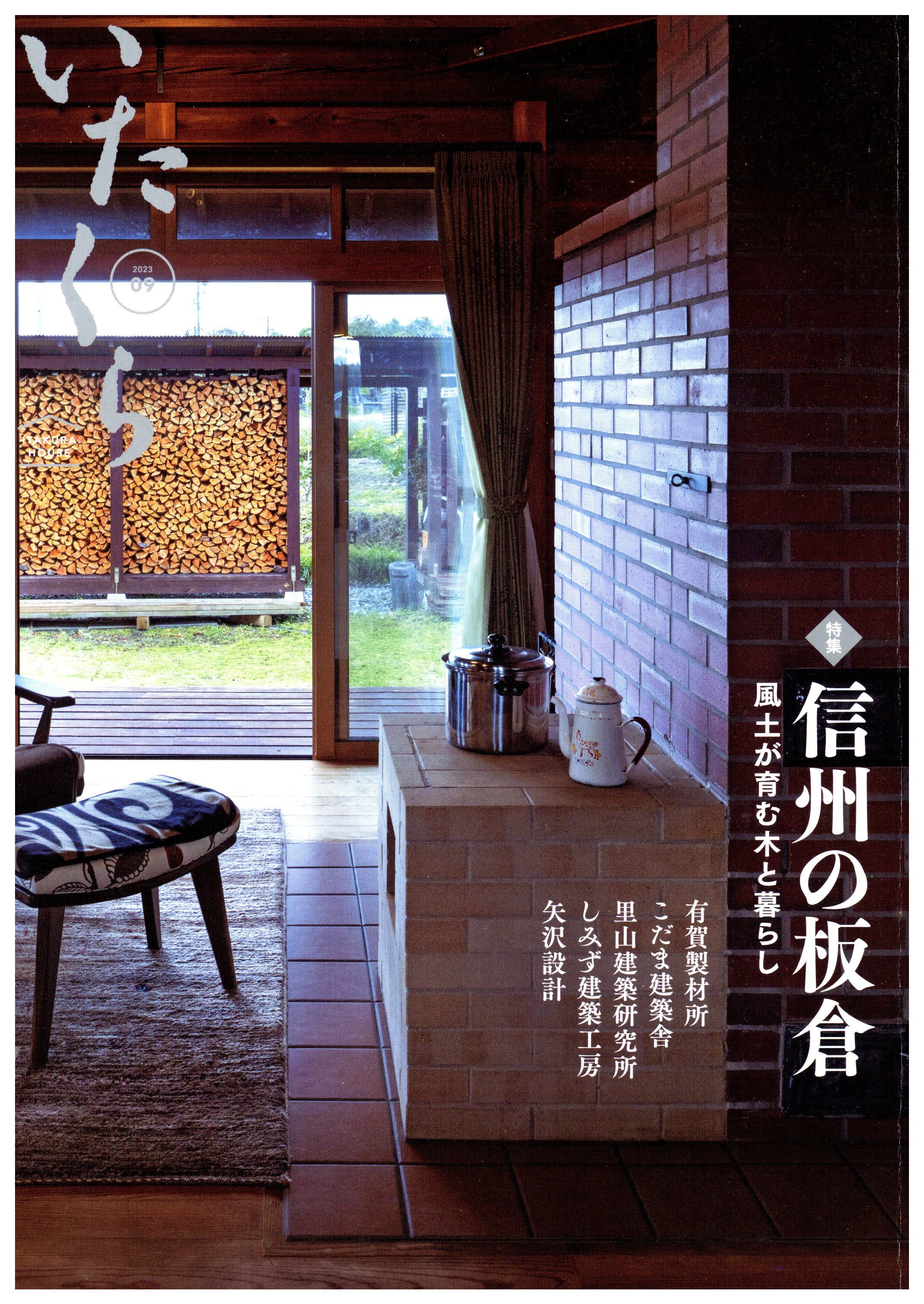

さて、写真は一昨年に完成していた東御市の住宅です。陽当りがよく眺望も開けた造成地の一角、遠く北アルプスなども見る事が出来ます。板倉構法ではありませんがカラマツ竪羽目板外壁の木をふんだんに使ったコンパクトな家です。

玄関を入ると庭に繋がる厚板の板土間があります。やんちゃな男の子たちの汚れた服もここで脱がせて下洗い。そのほかにも外と内との中間で色々使える便利な土間空間です。内装は,針葉樹合板なので多少の汚れや傷も気になりません。

キッチンと繋がった広間は、大きな開口からゆったりとした田園風景が飛び込み、小さな吹き抜けで2階と繋がり、子供たちの気配も広間に飛び込んできます。この白い壁は、お施主さんが自ら塗った自然素材のクレイペイント。初めての挑戦ですが、プロ並みの出来栄え!

土間から直接入れる手作りキッチン。コンパクトで無駄なし。

水廻りの洗面室も内装は針葉樹合板。実験用洗面器のシンプルな設え。水撥ねしそうな所は、透明の耐水塗料を塗ってあります。

2階には子供たち共用の造り付け勉強机。子供たちが、もう少し大きくなったらそろって勉強してくれるかな?

2階のロフトのような子供部屋。子供たちがも少し成長したら各部屋に仕切りますが、今はみんなでガヤガヤ楽しく使います。

2階の寝室も半ロフトのよう。2階は登り梁構造として生活に支障ない範囲で階高を低くし、構造材を節約し外壁面積を少なくしています。これにより外壁からの熱損失も少なくなりますし、コストダウンにもなります。

お施主さんの植えた樹木がだんだん育っていくと、カラマツ板外壁のこの建物もだんだんとこの地の風景に馴染んでいくことでしょう。その土地の自然の色に染まっていく、よくできた普通の木の家です。

中庭を挿んで親の住む母屋の南側に、お互いの気配を感じながらも独立した暮らしができるように、また、古いお社がある中庭の清々しさを壊さぬように、そして南側の山の自然を充分楽しめるように計画されています。

中庭を挿んで親の住む母屋の南側に、お互いの気配を感じながらも独立した暮らしができるように、また、古いお社がある中庭の清々しさを壊さぬように、そして南側の山の自然を充分楽しめるように計画されています。

周囲に威圧感を与えないようになるべく低く抑えた外観で、温かみのある優しい無垢板・無塗装の外壁です。敷地内への大きな車の出入りに支障が無いよう、アプローチ側の軒高はある程度高く設定しながら、北側の母屋への陽当りを確保し単調な立面とならぬよう検討した結果、屋根の棟が建物平面の対角線上に来る変形した寄棟屋根となりました。

周囲に威圧感を与えないようになるべく低く抑えた外観で、温かみのある優しい無垢板・無塗装の外壁です。敷地内への大きな車の出入りに支障が無いよう、アプローチ側の軒高はある程度高く設定しながら、北側の母屋への陽当りを確保し単調な立面とならぬよう検討した結果、屋根の棟が建物平面の対角線上に来る変形した寄棟屋根となりました。

もちろん地域材カラマツの無垢厚板を使った板倉構法で、ほぼ自然素材だけでできています。天井を張らない架構現しの建物で、平屋でも空間的な変化があり圧迫感の無い内部空間です。屋根形状と部屋の平面配置を整合させ空間の重心が低く落ち着きを必要とする和室を屋根の最も低い位置に配置しています。和室には掘り炬燵や思い出の旧家の書院障子をはめた出窓があり内法の高さ寸法に細心の注意を払っています。

もちろん地域材カラマツの無垢厚板を使った板倉構法で、ほぼ自然素材だけでできています。天井を張らない架構現しの建物で、平屋でも空間的な変化があり圧迫感の無い内部空間です。屋根形状と部屋の平面配置を整合させ空間の重心が低く落ち着きを必要とする和室を屋根の最も低い位置に配置しています。和室には掘り炬燵や思い出の旧家の書院障子をはめた出窓があり内法の高さ寸法に細心の注意を払っています。 一段高い敷地のため浮遊感のある心地よい大きなテラスからは、南の山の溢れる緑が目の前に迫り毎日過ごす家にいながら、どこか避暑地に来たような開放的な気持ちのさせてくれます。

一段高い敷地のため浮遊感のある心地よい大きなテラスからは、南の山の溢れる緑が目の前に迫り毎日過ごす家にいながら、どこか避暑地に来たような開放的な気持ちのさせてくれます。

小さいけれど水廻りは全てそろっていて、特にお風呂は太陽熱温水器と灯油併燃薪焚きのボイラーでエコ装備完備。健康的な毎日の暮らしが見えてきそうです。勿論板倉建築で、全て無垢の木で骨格を造っています。さらに、この家は断熱材も自然素材のみ。床や屋根には断熱材として籾殻を入れ、壁には竪木摺を隙間なく貼り、新建材などの工業製品はほとんど使っていません。省エネ基準適合義務付け前の真の健康住宅。自然素材の無垢板や断熱材は、熱伝導率などの断熱計算の数値は低いものの、実際の住み心地は抜群、室温や湿度の変化が穏やかで人間の生理に合います。そして、建設中でも遠い将来朽ち果てても地球環境を汚すことはありません。

小さいけれど水廻りは全てそろっていて、特にお風呂は太陽熱温水器と灯油併燃薪焚きのボイラーでエコ装備完備。健康的な毎日の暮らしが見えてきそうです。勿論板倉建築で、全て無垢の木で骨格を造っています。さらに、この家は断熱材も自然素材のみ。床や屋根には断熱材として籾殻を入れ、壁には竪木摺を隙間なく貼り、新建材などの工業製品はほとんど使っていません。省エネ基準適合義務付け前の真の健康住宅。自然素材の無垢板や断熱材は、熱伝導率などの断熱計算の数値は低いものの、実際の住み心地は抜群、室温や湿度の変化が穏やかで人間の生理に合います。そして、建設中でも遠い将来朽ち果てても地球環境を汚すことはありません。

浴室も内装は無垢板張りです。壁内には一般的な防水シートは使わず空気層を工夫しています。ステンレス浴槽に木製スノコで清潔、足も冷たくありません。

浴室も内装は無垢板張りです。壁内には一般的な防水シートは使わず空気層を工夫しています。ステンレス浴槽に木製スノコで清潔、足も冷たくありません。